漢方の生薬③~葛根(カッコン)について~

2012.11.10更新

漢方の生薬シリーズの第三弾「葛根(カッコン)」です![]()

皆さんに一番馴染みのある漢方ではないでしょうか![]()

風邪の引きはじめに『葛根湯(カッコントウ)』を飲まれた経験がありませんか![]()

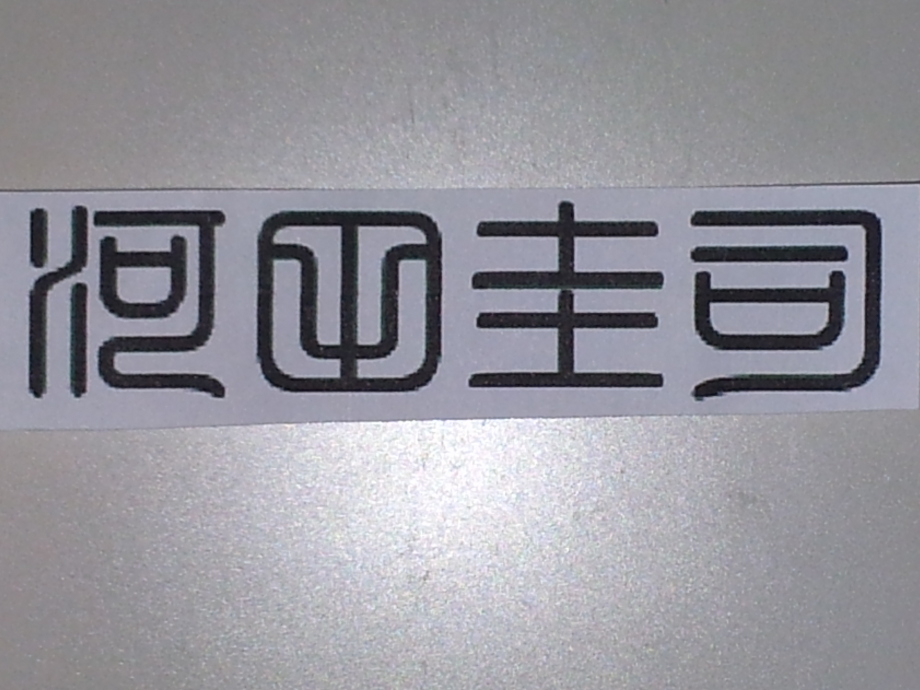

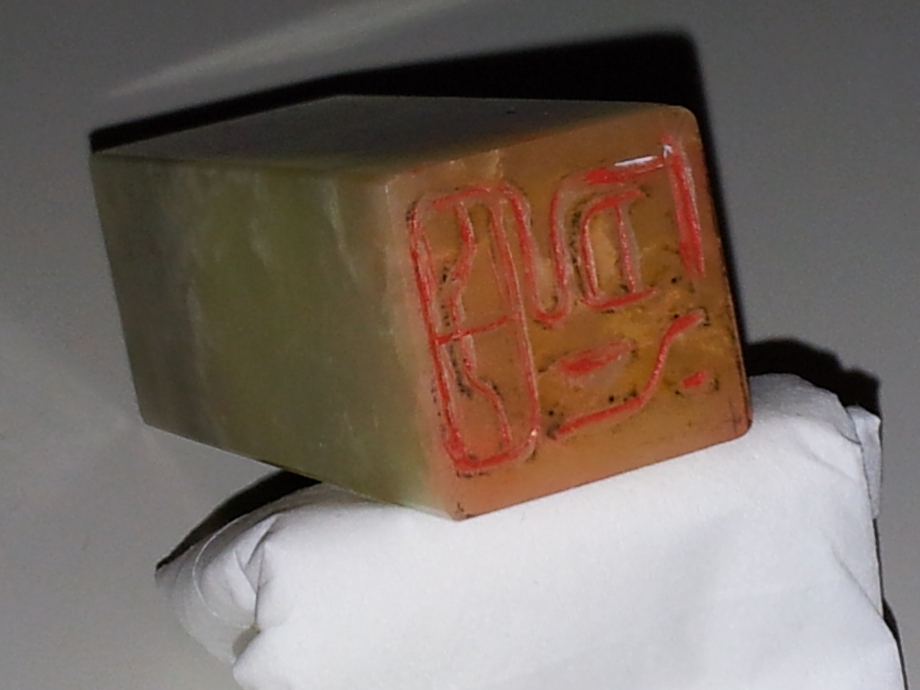

葛根(カッコン)とは、字の通り、"葛(クズ)の根"、"マメ科クズの肥大根を乾燥したもの"です。

奈良と言えば、『吉野葛(よしのくず)』が有名ですが、和名の「クズ」という呼び名は,昔,大和(奈良県)の国栖(くず)地方の人が,この植物の根から精製した澱粉を売り歩いていたことから名付けられたそうです。

日本では古くから、クズの根から取ったクズデンプンに砂糖を加えた『葛湯(くずゆ)』が、風邪の初期や腹痛に用いられていたと言われています。

葛(クズ)は、山上憶良によって,万葉集に詠まれている秋の七草(ヤマハギ,ススキ,クズ,カワラナデシコ,オミナエシ,フジバカマ,キキョウ)の中にも含まれており、春の七草が食用にされる野草や野菜であるのに対して、秋の七草は、これらがすべて薬用植物であることは大変興味深いです。

産地は、 東アジアの温帯(日本・中国・韓国など)に広く分布します。.

●適用

カッコン(葛根)は、発汗作用、止渇作用、鎮痛作用があり、解熱、鎮痛薬、風邪のときの肩凝り・頭痛、筋肉の緊張、口渇(口の渇き)、下痢などに効果があるとされています。また、 骨粗しょう症の軽減、血中コレストロールの低下にも効果があるといわれています。

●配合される主な漢方処方

葛根湯,,桂枝加葛根湯,升麻葛根湯,参蘇飲,独活葛根湯 等

かわたペインクリニックでよく処方する 葛根湯(カッコントウ)は、初期の風邪や頭痛、肩こり、筋肉痛、手・肩の痛み、中耳炎・扁桃炎・リンパ炎などの炎症性疾患、じんましん、蓄膿症などを改善します。

投稿者: